Знакома ли вам ситуация, когда вы рассказывали о чем-то важном, а собеседник просто кивнул и тут же переключился? Или вы получили в ответ вежливое «понятно», за которым ничего не последовало. А может, просили совета, но вместо поддержки услышали: «подумай сам». Такие моменты надолго остаются с нами и не потому что обидно, а потому что важное так и осталось невысказанным.

В работе это происходит чаще, чем хотелось бы: не дослушали, не уточнили, не вернулись. А ведь именно из таких, казалось бы, мелочей складывается доверие. Или — его отсутствие.

В этой статье — о том, как слышать коллег, давать обратную связь без тревоги и выстраивать доверие, на котором держится сильная команда.

В работе это происходит чаще, чем хотелось бы: не дослушали, не уточнили, не вернулись. А ведь именно из таких, казалось бы, мелочей складывается доверие. Или — его отсутствие.

В этой статье — о том, как слышать коллег, давать обратную связь без тревоги и выстраивать доверие, на котором держится сильная команда.

Кто слышит — тот понимает

Активное слушание — это не техника из тренинга по коммуникациям, а повседневная привычка быть внимательным к другому человеку: замечать, как он говорит, где делает паузу, что не договаривает. И уточнять — не из вежливости, а чтобы точно понять его мысль.

Когда мы по-настоящему слушаем своих коллег, а не сидим в зуме с выключенной камерой и параллельно проверяем почту в соседней вкладке, — в команде становится спокойнее. Уходит напряжение, быстрее решаются конфликты, и количество «я думал, ты имел в виду другое» заметно сокращается. Слушание — основа любого продуктивного диалога. Без него сложно выстроить доверие, а тем более — развивать практику обратной связи.

Когда мы по-настоящему слушаем своих коллег, а не сидим в зуме с выключенной камерой и параллельно проверяем почту в соседней вкладке, — в команде становится спокойнее. Уходит напряжение, быстрее решаются конфликты, и количество «я думал, ты имел в виду другое» заметно сокращается. Слушание — основа любого продуктивного диалога. Без него сложно выстроить доверие, а тем более — развивать практику обратной связи.

Например, если на встрече человек делится сомнением, а в ответ слышит: «Разберемся позже», он, скорее всего, не вернется к теме. А если услышит: «Что именно тебе непонятно?» — разговор продолжится, и проблема решится раньше, чем станет системной. Навык слушания кажется очевидным, но на практике о нем часто забывают.

Возьмем случай с Арсением, UX-дизайнером из продуктовой команды. Он предложил изменить визуальный стиль корпоративного портала, но говорил об этом неуверенно: «Может, это неважно… но кажется, людям неудобно искать нужные блоки». Руководитель кивнул и перевел разговор на сроки задач. Через пару недель сотрудники снова начали жаловаться на навигацию и проект застопорился. Арсений потом признался, что больше не поднимает подобные темы: «Кажется, это никому не нужно».

Всего один уточняющий вопрос — «А что, по твоему мнению, неудобно?» — мог бы вовремя раскрыть проблему и предотвратить фрустрацию. Вместо этого она осталась невысказанной.

Возьмем случай с Арсением, UX-дизайнером из продуктовой команды. Он предложил изменить визуальный стиль корпоративного портала, но говорил об этом неуверенно: «Может, это неважно… но кажется, людям неудобно искать нужные блоки». Руководитель кивнул и перевел разговор на сроки задач. Через пару недель сотрудники снова начали жаловаться на навигацию и проект застопорился. Арсений потом признался, что больше не поднимает подобные темы: «Кажется, это никому не нужно».

Всего один уточняющий вопрос — «А что, по твоему мнению, неудобно?» — мог бы вовремя раскрыть проблему и предотвратить фрустрацию. Вместо этого она осталась невысказанной.

Как отличить фидбэк от упрека

Обратная связь персоналу — навык, который требует ясности, эмпатии и конкретики. Особенно если нужно обсудить неудачи, задержки или поведение, которое мешает команде. Иначе разговор легко превращается в обвинение, а не в помощь.

Фидбэк работает, когда он:

Фидбэк работает, когда он:

Фокусируется на действии, а не на личности

Люди не меняются по щелчку, зато могут изменить поведение, если понимают, что именно не сработало.

Вместо: «Ты безответственный».

Лучше: «Ты не предупредил, что задерживаешь задачу. Из-за этого команда не успела вовремя передать макеты клиенту».

Вместо: «Ты безответственный».

Лучше: «Ты не предупредил, что задерживаешь задачу. Из-за этого команда не успела вовремя передать макеты клиенту».

Привязан к конкретной ситуации

Чем ближе фидбэк ко времени события, тем полезнее. И тем меньше у человека ощущение, что «это всплыло случайно».

Вместо: «Ты часто срываешь сроки»

Лучше: «За последний месяц три задачи были сданы с задержкой — это повлияло на общий график проекта».

Вместо: «Ты часто срываешь сроки»

Лучше: «За последний месяц три задачи были сданы с задержкой — это повлияло на общий график проекта».

Смотрит в будущее

Важно не только зафиксировать, что пошло не так, но и предложить выход. Так сотрудник будет чувствовать поддержку и перестанет тревожиться.

Можно сказать: «Давай подумаем, как можно предусмотреть такие ситуации. Может, настроим напоминания или пересмотрим нагрузку?»

Можно сказать: «Давай подумаем, как можно предусмотреть такие ситуации. Может, настроим напоминания или пересмотрим нагрузку?»

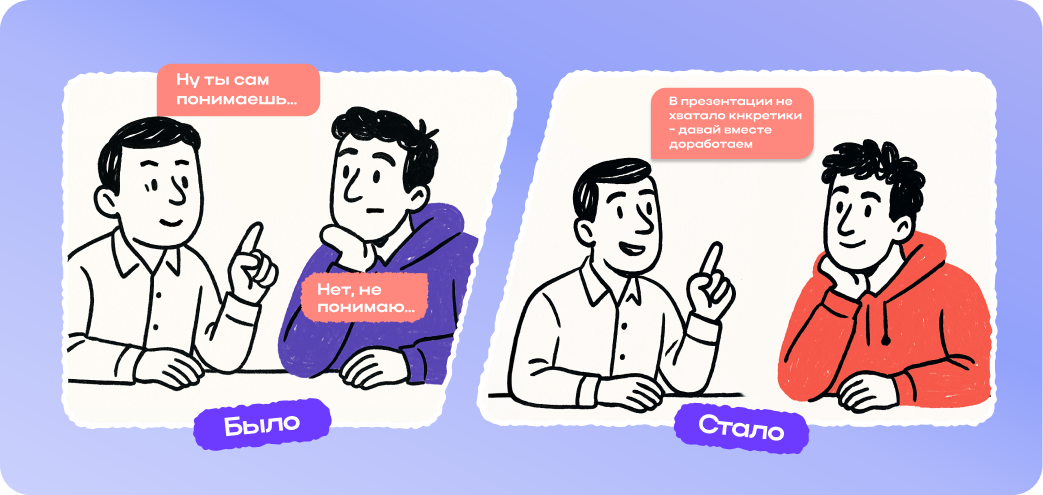

Плохая обратная связь:

Правильная обратная связь сотруднику:

- «Ну ты сам понимаешь...»;

- «Я тебе это уже говорил»;

- «Нормальные люди так не делают»;

- «Ты снова...»;

- «Вечно одно и то же».

Правильная обратная связь сотруднику:

- «Я заметил, что...»;

- «Как ты сам это видишь?»;

- «Мне важно обсудить это с тобой — хочу, чтобы получилось лучше».

Почему обратная связь не работает и что с этим делать

Даже если обратная связь дается с самыми хорошими намерениями, она может не сработать или даже навредить.

1. Редкость

Если обратная связь дается раз в полгода на performance review, она не воспринимается как инструмент роста, скорее как оценка «задним числом». Такое взаимодействие не влияет на поведение и не помогает корректировать курс в процессе.

Что делать: нужна регулярность. Даже короткий комментарий после завершения задачи или митинга помогает сотруднику ориентироваться в ожиданиях и дает ощущение поддержки.

Формат: «Что получилось хорошо, что можно доработать в следующий раз».

Что делать: нужна регулярность. Даже короткий комментарий после завершения задачи или митинга помогает сотруднику ориентироваться в ожиданиях и дает ощущение поддержки.

Формат: «Что получилось хорошо, что можно доработать в следующий раз».

2. Общие формулировки

Фразы вроде «будь внимательнее» или «подумай, как улучшить» не дают человеку понимания, что именно не так. Без конкретных примеров фидбэк превращается в туман, который только усиливает тревожность.

Что делать: давать четкую обратную связь, опираясь на факты: «Во время презентации трижды перебил клиента — это замедлило темп разговора». Конкретика помогает человеку увидеть точку роста.

Формат: «В такой-то ситуации ты сделал Х — это повлияло на Y. Предлагаю Z».

Что делать: давать четкую обратную связь, опираясь на факты: «Во время презентации трижды перебил клиента — это замедлило темп разговора». Конкретика помогает человеку увидеть точку роста.

Формат: «В такой-то ситуации ты сделал Х — это повлияло на Y. Предлагаю Z».

3. Отсутствие диалога

Корректирующая обратная связь работает, только при двустороннем общении. Если сотрудник не может уточнить, задать вопрос или не согласиться, он чувствует давление, а не поддержку. В результате он начинает избегать обсуждений, перестает предлагать идеи и начинает выполнять задачи формально, только чтобы не получить новую волну критики.

Что делать: создавать пространство для обсуждения: предлагать задавать встречные вопросы, договариваться о формате взаимодействия и использовать открытые формулировки.

Формат: «Как ты сам оцениваешь ситуацию? Что помогло бы тебе с этой задачей?»

Что делать: создавать пространство для обсуждения: предлагать задавать встречные вопросы, договариваться о формате взаимодействия и использовать открытые формулировки.

Формат: «Как ты сам оцениваешь ситуацию? Что помогло бы тебе с этой задачей?»

Представьте, что корректирующая обратная связь сотруднику – это разговор на равных. Вместо ощущения «меня оценивают сверху» появляется чувство партнерства: сотрудник понимает, что его мнение важно, может задавать вопросы, обсуждать спорные моменты и вместе с руководителем искать решение.

Создаем культуру открытого диалога

Практика обратной связи не формируется сама по себе, её выстраивают постепенно. И для этого не нужно устраивать корпоративную революцию. Достаточно начать с нескольких простых, но регулярных шагов.

1. Встречи 1:1 — не только про дедлайны

Они — хорошая возможность проговорить не только задачи, но и ощущения. Что помогло в работе, что мешало, где нужна поддержка.

Можно договориться о простом шаблоне:

Можно договориться о простом шаблоне:

- Что получилось хорошо?

- Что можно улучшить?

- Чем я могу помочь?

2. Формат — по желанию

Кому-то комфортно говорить вживую, кому-то — формулировать мысли письменно. Важно дать выбор. Так больше шансов получить честную и продуманную обратную связь, особенно от тех, кто обычно молчит на встречах.

3. Руководитель — не судья, а пример

Если руководитель сам запрашивает фидбэк, благодарит за него и показывает, что меняется в работе, это сильно снижает градус тревожности в команде. Люди начинают понимать: обратная связь — не приговор, а инструмент.

Можно запустить простой анонимный опрос с тремя вопросами:

Можно запустить простой анонимный опрос с тремя вопросами:

- Что мне стоит продолжать делать?

- Что стоит изменить?

- Что попробовать нового?

А если говорить не только о задачах?

Фидбэк — это не всегда про задачи и форматы. Иногда человеку просто нужно услышать: «Спасибо, что подстраховал»; «Вижу, что тебе сейчас непросто»;

«Ты был в этом отличен». Такие фразы не требуют презентаций, согласования с HR или стикеров на miro-доске. Но именно они формируют ту самую рабочую атмосферу, в которой хочется говорить, делать, пробовать.

«Ты был в этом отличен». Такие фразы не требуют презентаций, согласования с HR или стикеров на miro-доске. Но именно они формируют ту самую рабочую атмосферу, в которой хочется говорить, делать, пробовать.

И напоследок

Если вдруг захочется дать фидбэк, но страшно — начните с малого. Слушайте. Уточняйте. Говорите по делу. Не обязательно сразу «развивать культуру». Иногда достаточно просто не делать вид, что всё само как-нибудь наладится.