Вы наверняка встречали таких кандидатов: они говорят уверенно, перечисляют «сотни проектов» и заверяют, что справятся с любой задачей. Но стоит углубиться в детали и ответы оказываются поверхностными. Перед вами — живой пример того, что психологи называют эффектом Даннинга Крюгера. Ошибиться в оценке и перепутать харизму с компетентностью — значит, нанять того, кто в критический момент не справится.

Что скрывается за феноменом

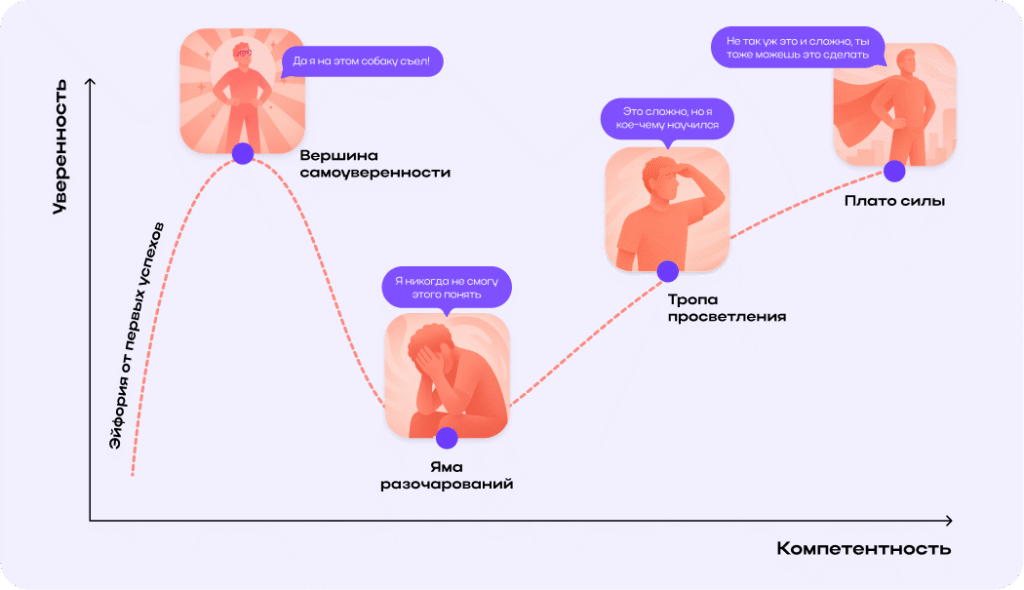

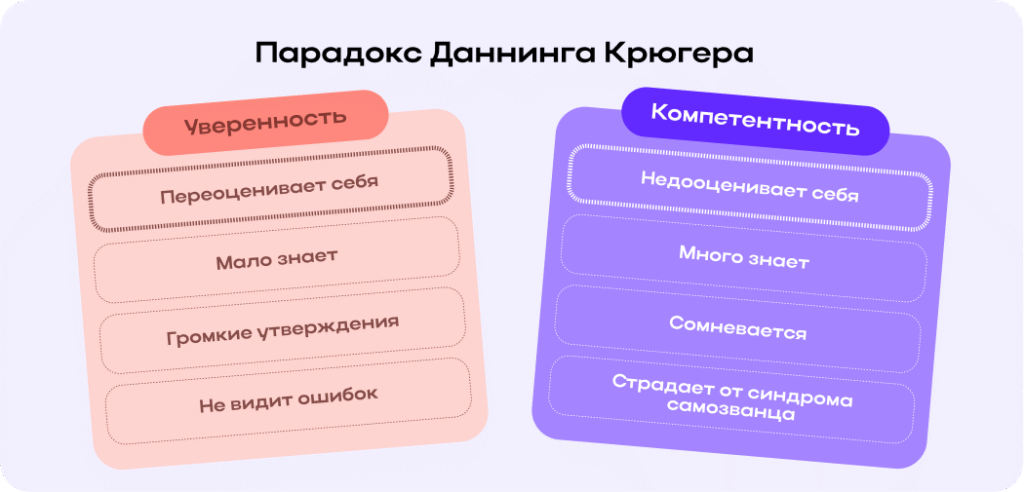

Если объяснять эффект даннинга крюгера простыми словами, он описывает парадокс: чем меньше знаний у человека, тем выше его уверенность. У него нет инструментария, чтобы оценить глубину темы, а значит и собственные пробелы остаются незамеченными.

В 1999 году психологи Дэвид Даннинг и Джастин Крюгер провели серию экспериментов. Испытуемые выполняли тесты по грамматике, логике и юмору, а затем оценивали свои результаты. Наихудшие показывали максимальную самоуверенность. Лучшие — наоборот, склонны занижать свою оценку. Так ученые наглядно доказали: именно недостаток знаний мешает человеку осознать собственные ошибки.

С тех пор феномен подтверждали новые исследования: в разных сферах — от управления проектами до медицины — люди с минимальным уровнем компетенции чаще всего демонстрируют наибольшую категоричность в суждениях. Для HR это сигнал: уверенный тон на собеседовании ещё не гарантия профессиональной зрелости.

На практике это означает, что самые убедительные кандидаты могут оказаться самыми неподготовленными. Они умеют произвести впечатление и подать себя, но когда дело доходит до реальных задач, уверенность рассеивается, и компания получает сотрудника, которому придется учиться с нуля.

Где грань между экспертизой и иллюзией

Опытные специалисты чаще всего осторожны в формулировках. Они говорят: «нужно уточнить», «это зависит от контекста», «я бы проверил данные». Для них естественно проверять гипотезы, ссылаться на опыт команды или результаты исследований. Такая «осторожность» не слабость, а показатель зрелости: эксперт понимает, насколько сложна система и как много факторов может влиять на результат.

А вот новичок, подверженный феномену, склонен к резким, категоричным заявлениям: «это работает всегда», «здесь всё просто», «я точно знаю, как нужно». За такой смелостью часто прячется поверхностное знание.

Для HR это ловушка: харизматичный кандидат с готовыми ответами может казаться убедительнее, чем тихий эксперт, который формулирует слова осторожно. Но именно последние чаще приносят компании реальную ценность.

Поэтому уверенность на собеседовании не всегда равно компетентность. Иногда — наоборот: чем больше категоричности, тем выше вероятность, что перед вами человек, который пока не осознает собственных ограничений.

Как распознать ловушку на интервью

Чтобы не попасть в плен иллюзии знаний, стоит вооружиться инструментами:

Уточняющие вопросы

Не останавливайтесь на первых же уверенных заявлениях. Просите кандидата развернуть мысль: «а как именно вы это делали?», «какие шаги предпринимали?», «какой был результат?». Если в ответе лишь общие слова, глубины нет. Настоящий специалист всегда приведет детали или примеры из практики.

Кейсовые задачи

Теория терпит до первой конкретики. Попросите кандидата рассказать, как он бы действовал в реальной ситуации или как решал подобную проблему в прошлом. Именно практика показывает истинный уровень, а не умение красиво говорить.

Реакция на критику

Включите элемент спора: предложите альтернативный вариант или укажите на слабое место в решении. Настоящий специалист обсуждает нюансы, уточняет данные, ищет компромисс. Кандидат с переоценкой чаще уходит в оборону — обижается или агрессирует.

Детализация опыта

Отличие поверхностного рассказа от экспертного — в фактах и измеримых результатах. Важно услышать не просто «руководил проектами», а, например: «внедрил CRM в отдел продаж из 30 человек, что дало рост конверсии на 12%». Цифры, масштабы и конкретные действия помогут оценить реальную компетентность.

Для HR это способ вывести разговор на уровень, где уверенность перестает быть маской и становится проверяемой. Чем больше конкретики удается вытянуть из кандидата, тем точнее картинка его профессионализма.

Когда уверенность полезна, но опасна

Стоит помнить: сама по себе самоуверенность — не всегда минус. В продажах, переговорах, управлении командой или публичных выступлениях уверенность может сыграть на руку. Она помогает произвести впечатление, удерживать внимание аудитории, вести за собой. Иногда именно харизма становится тем фактором, который убеждает клиента или вдохновляет коллег.

Но если позиция требует точности и экспертизы — аналитика, юриспруденция, медицина, проектирование сложных систем — эффект переоценки превращается в яд. Ошибка, сделанная из-за самоуверенности, обходится бизнесу слишком дорого.

В чем заключается эффект даннинга крюгера? В том, что он искажает картину: HR видит харизму и решительность, а реальный уровень навыков скрыт за эффектной подачей. Это похоже на красивую обложку книги, в которой внутри — всего несколько страниц. На собеседовании такой кандидат может звучать убедительно, но на практике его знаний не хватит даже для базовых задач.

Для HR важно отделять уверенность, которая работает как социальный навык, от иллюзии компетентности. Иначе риск велик: компания может доверить критическую функцию человеку, который сам не понимает, насколько далек от нужного уровня.

Двойники: самозванцы и «гении» без опыта

Есть обратная сторона. Настоящие эксперты часто страдают от сомнений в себе — так называемый синдром самозванца. Они могут обладать богатым опытом, приносить бизнесу ощутимые результаты, но при этом недооценивать собственную ценность и считать себя «недостаточно компетентными». На собеседовании такие кандидаты говорят тише, реже хвалятся достижениями и осторожнее формулируют ответы.

Перед HR стоит двойная задача: поддержать тех, кто недооценивает себя, и распознать тех, кто переоценивает. Если смотреть только на подачу, то легко ошибиться: скромный эксперт может остаться «за кадром», а слишком уверенный новичок произведет сильное первое впечатление.

Так формируется баланс: отличить эффект самозванца даннинга крюгера от эффекта переоценки. Иначе компания рискует потерять ценных специалистов, которые нуждаются лишь в поддержке и признании, и одновременно взять на борт неподготовленных — тех, кто блестяще прошел интервью, но не справится с реальными задачами.

Практика для HR: проверка на прочность

Давайте тестовые задания

Даже простое упражнение выявит, кто реально владеет инструментом. Хорошо, если задания будут близки к рабочим задачам: подготовка презентации, анализ кейса, мини-расчет. Такие проверки быстро показывают, где кандидат чувствует себя уверенно, а где начинает теряться.

Сравнивайте поведение на разных этапах

Не ограничивайтесь первым впечатлением. Важно, как кандидат ведет себя при первом контакте и в глубинном интервью. Часто на старте он звучит уверенно, но при переходе к деталям уверенность уходит. Наблюдайте за динамикой: растет ли качество ответов или, наоборот, снижается при уточняющих вопросах.

Привлекайте экспертов

Пусть в интервью участвует будущий коллега или руководитель. Их вопросы обычно глубже и практичнее, чем у HR. Если кандидат действительно разбирается в теме, он спокойно справляется с деталями и профессиональной терминологией. Если нет — сразу появляются сбои и общие ответы.

Смотрите шире

Иногда лучший сигнал — это не слова, а реакции. Как человек слушает собеседника? Уточняет ли данные? Переспрашивает ли условия задачи? Умение работать с новой информацией, признавать недочеты и быстро корректировать ответ — надежный маркер зрелого профессионала.

В совокупности эти приемы помогают снять «глянец» самопрезентации и увидеть реальную картину. И тогда харизматичный кандидат перестает быть загадкой: становится ясно, есть ли за эффектной подачей настоящий навык.

Почему нужно учитывать феномен Даннинга Крюгера

Мир найма устроен так, что самопрезентация часто кажется важнее сути. Но сильные команды строятся не на обещаниях, а на реальных навыках. Ошибка здесь слишком дорогая: можно нанять «громкого кандидата» и упустить настоящего эксперта.

Для HR задача проста и сложна одновременно: видеть за словами — компетенции, за уверенностью — реальный опыт, а за харизмой — настоящую ценность для команды.

Компании, которые осознанно подходят к интервью, не просто закрывают вакансии, а формируют устойчивые команды. Это и есть та точка, где психология работает на бизнес: умение отличать харизму от компетентности превращается в конкурентное преимущество.